脑部疾病主要包括脑肿瘤、神经退行性疾病、脑血管疾病和脑损伤。这些疾病的病理进程主要包括血管过度生成或受损、神经炎症、免疫激活或抑制、神经病理性蛋白沉积等,对人体的健康构成了严重威胁。然而,血脑屏障(BBB)的存在阻碍了药物向大脑的输送,因此药物对脑部疾病的疗效仍然有限。仿生纳米囊泡(BNVs)由于形变能力、特殊受体表达以及可修饰性而具有BBB跨越的功能,因此常作为向大脑输送药物的天然载体。BNVs主要包括来自各种细胞的内源性细胞外囊泡(EVs)和人工纳米囊泡(ANVs)。其中,内源性EVs广泛分布于体液中,主要包括外泌体、微体、凋亡小体等,通常携带各种与疾病相关的信号分子,如蛋白质、RNA和DNA,可作为了解脑部疾病的病因、疾病进展和发病机制的重要工具。ANVs是工程化的细胞囊泡,主要包括纳米囊泡(NVs)、细胞膜囊泡(CMNVs)等,在制备的过程中可以被多肽、适配体等修饰,从而具有脑部靶向和提高药物治疗效率的功能。在BNVs引导的治疗策略中,因其具有免疫调节、致病蛋白清除、炎症调节、神经再生、血管生成调节和脑肠轴调节等功能,而被广泛用于脑肿瘤和脑部炎症疾病的治疗。此外,BNVs与先进纳米检测技术的结合,例如:荧光可视化检测、比色分析、纳米光电传感器分析、表面增强拉曼散射(SERS)、电化学传感器、微核磁共振(µNMR)等,还为脑部疾病的诊疗一体化提供了平台。近日,国家纳米科学中心杨延莲研究员、朱凌特聘研究员,新加坡国立大学陈小元教授在Adv. Mater发表题为“The Landscape of Biomimetic Nanovesicles in Brain Diseases”的综述文章(2023 Sep 15:e230658)。

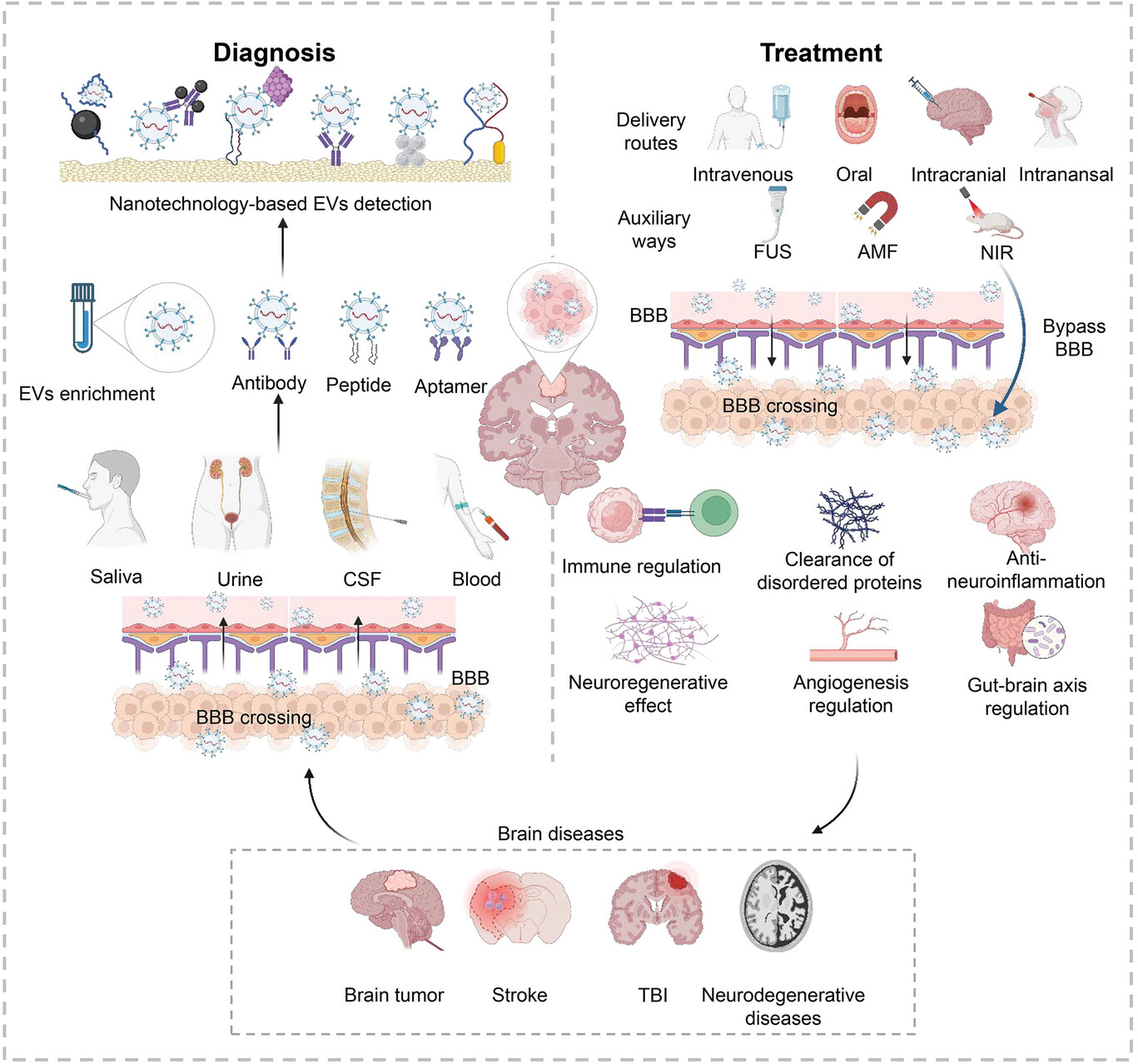

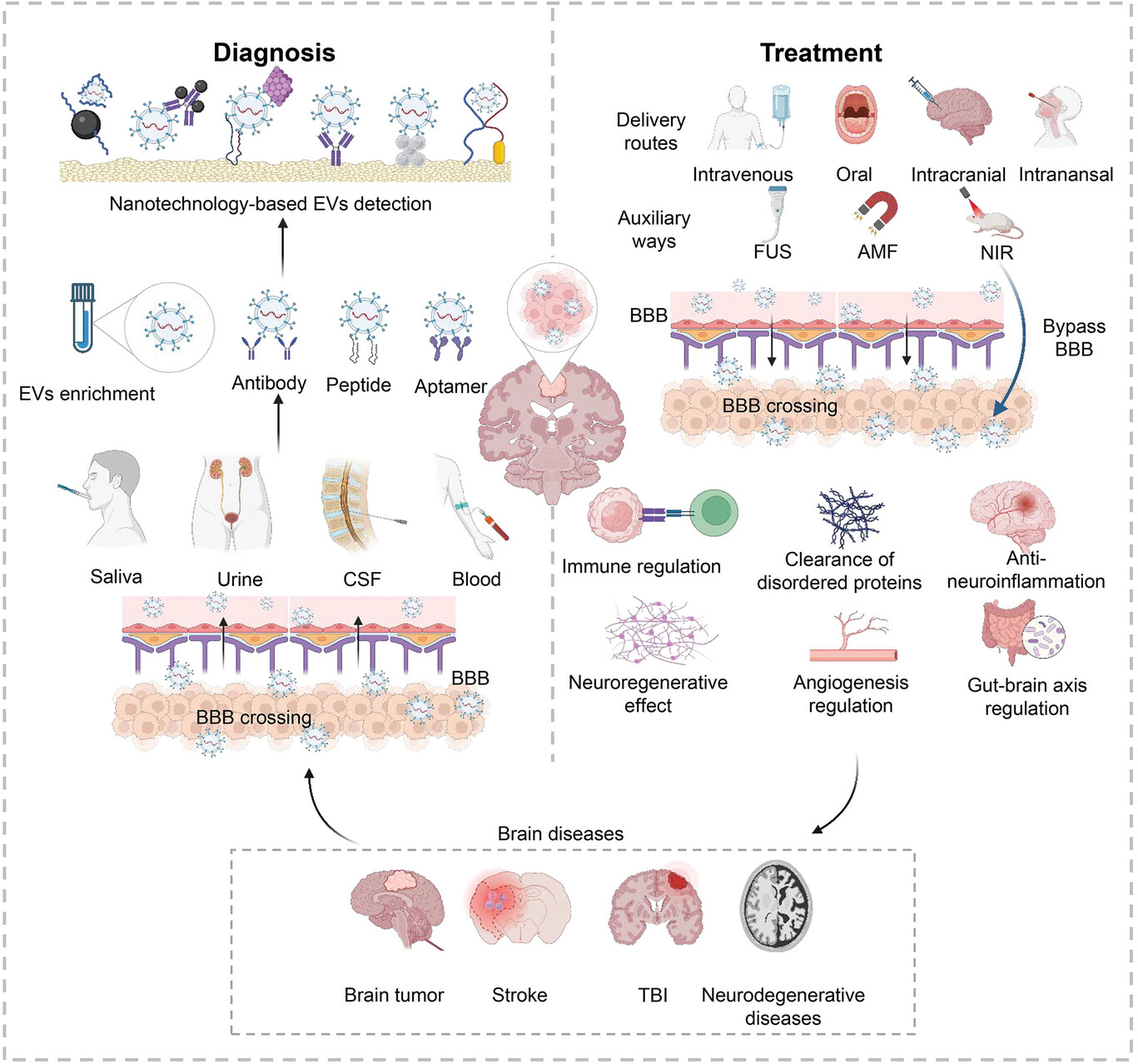

图1 基于先进纳米技术的BNVs在脑部疾病诊疗中的应用

脑部疾病的BNVs可以从唾液、尿液、脑脊液、血液等体液中富集,并通过纳米检测技术来反应脑部疾病进程。BNVs具有BBB跨越功能,并可以通过超声、磁、近红外等辅助手段来实现脑部疾病的治疗调节作用(图1)。国家纳米科学中心游青博士(现为新加坡国立大学博士后),重庆医科大学(国家纳米科学中心联合培养)梁芙铭博士为文章的共同第一作者。国家纳米科学中心杨延莲研究员、朱凌特聘研究员、新加坡国立大学陈小元教授为共同通讯作者。

原文地址:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202306583