近日,国家纳米科学中心任金东课题组在功能有机分子与固体表界面相互作用机制研究领域实现重要突破,相关论文以 “Insights into the surface chemistry of N-heterocyclic carbenes” 为题,发表于英国皇家化学会旗舰综述期刊Chemical Society Reviews(DOI: 10.1039/d4cs01299b)。

通过分析原位扫描探针显微镜(SPM)、高分辨 X 射线光电子能谱(XPS)等表征技术研究,结合密度泛函理论(DFT)计算与分子动力学模拟,从原子尺度系统性解析了氮杂环卡宾(N-Heterocyclic Carbenes,NHCs)、亚胺等功能有机分子在金属、金属氧化物及半导体表面的吸附构型、自组装动力学、表面化学反应路径及界面电子转移机制。该工作不仅全面揭示了 NHCs 在表面化学调控、分子工程设计及先进材料创制中的核心作用机制,更为新型功能材料的原子级精准构筑、表界面性能优化提供了创新性理论框架与可操作实践路径,有望推动表面科学与纳米材料领域的技术革新与跨越式发展。

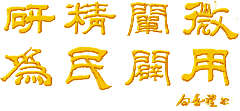

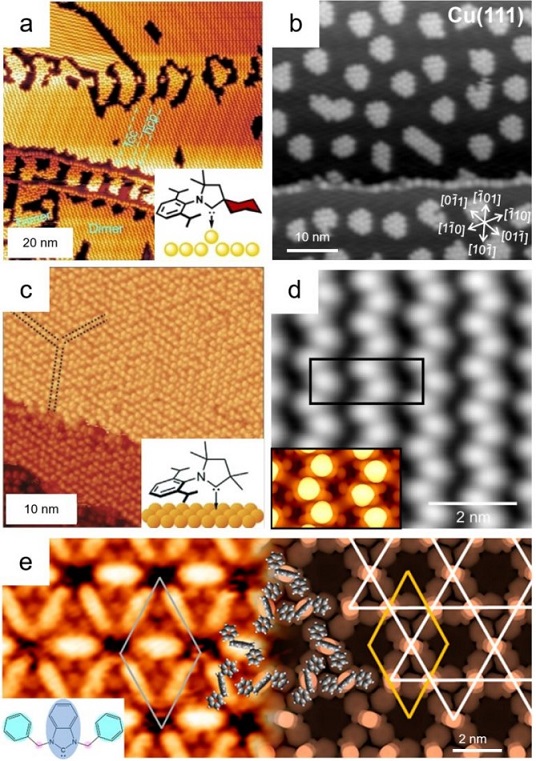

图1. 原子层面剖析氮杂环卡宾的表面化学性质,重点阐述其吸附、组装、表面反应和界面电子特性

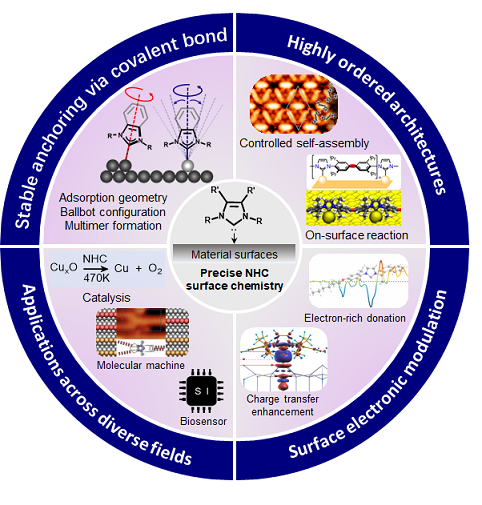

NHCs作为一类兼具强 σ- 供体特性的有机配体,近年来在表面修饰、催化反应及分子器件等前沿领域展现出革命性应用潜力。该综述系统梳理了 NHCs 在金属、半导体及金属氧化物等多元固体表面的吸附行为,深度解析其通过强共价键合作用形成的高稳定性吸附模式。相较于传统巯基配体,NHCs 在高温热解、强酸碱环境等极端条件下,仍能维持优异的界面稳定性与结构完整性,为高性能材料界面工程提供了全新策略。研究团队总结原位SPM、XPS、傅里叶变换红外反射吸收光谱(FTIR/IRRAS)等研究,从原子尺度梳理了涵盖吸附位点、电子云分布、分子取向及构象变化的多维数据库。

图2. 原子尺度揭示NHC分子的表面吸附构型

在分子自组装领域,系统阐释了NHCs于表面构筑高度有序单分子层(SAM)的微观机制。研究发现,通过精准调控分子取代基的电子效应与空间位阻、表面材料的电子结构与晶面取向,以及温度等外部环境参数,可有效调节分子-表面相互作用能垒与分子间协同作用力,实现 NHCs 从无序吸附态向长程有序阵列的可控转变。特别值得关注的是,具有创新构型的Ballbot型 NHC 分子,凭借其独特的空间结构,不仅通过特定官能团与表面形成强配位键,保障了组装体系的结构稳定性;同时,其在表面的横向迁移能力,使体系在外界刺激下可实现动态重构。这种集高稳定性与动态响应性于一体的特性,为功能分子电子器件的表面功能化修饰、动态智能表面系统的设计开发提供了全新的分子工程策略。

图3. 基底种类、分子结构和分子间相互作用影响的可控自组装

该综述进一步聚焦于NHCs在原位表面反应领域的前沿应用,通过精准调控反应条件与分子设计策略,系统阐述了其在构筑一维聚合链、二维共价有机框架(COFs)以及纳米图案结构中的核心作用机制。研究证实,NHCs 凭借其独特的化学活性与分子间相互作用,能够通过表面诱导反应实现界面结构与功能单元的可控组装,为纳米材料的精准合成开辟了全新路径。在电子结构研究方面,从原子尺度深入剖析了 NHCs 与不同基底间的界面电子耦合和电荷转移机制。通过单分子导电实验,首次揭示了 NHCs 体系具有高度可调的电荷输运性能,其分子能级与表面态的协同效应可显著影响电荷迁移效率。这些发现不仅为分子电子学器件的性能优化提供了关键理论支撑,更为界面电催化反应路径设计、自旋功能材料开发等前沿领域指明了新的研究方向,有望推动相关领域实现重大技术突破。

国家纳米科学中心研究生潘彦伊为论文第一作者,德国明斯特大学Frank Glorius院士与国家纳米科学中心任金东研究员为论文的共同通讯作者。该研究得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1039/d4cs01299b.