近日,国家纳米科学中心陈春英院士和德国亥姆霍兹慕尼黑中心(Helmholtz Munich)杨林博士、韩廉勇博士在肺部给药的精准剂量递送领域取得重要进展,评述以“Precision dosimetry in pulmonary drug delivery”为题发表在Nature Reviews Bioengineering上。

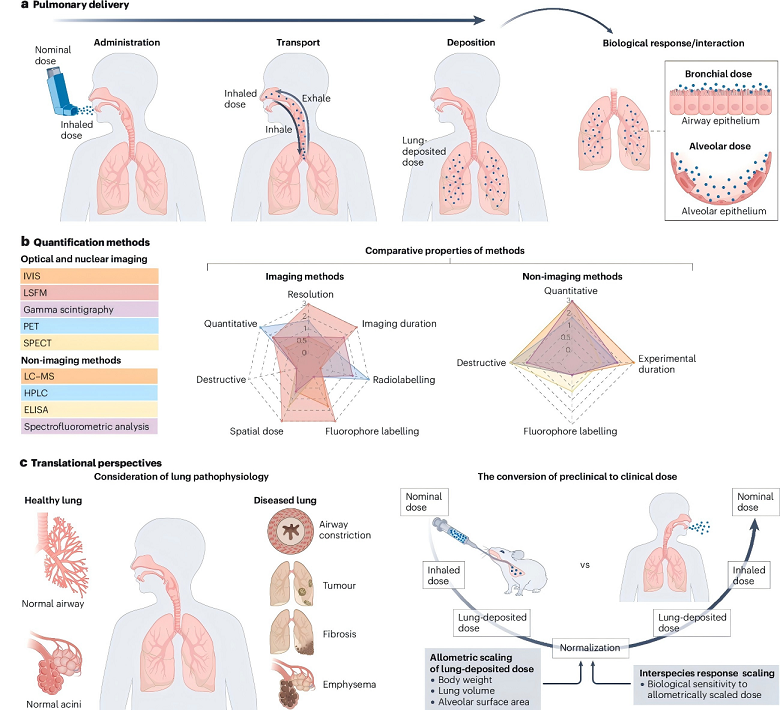

随着纳米医学的发展,吸入治疗已成为呼吸系统疾病乃至全身系统性疾病治疗的重要方式。通过吸入递送,药物能快速抵达肺部病灶,提升治疗效率。然而,相较于最初的给药剂量,吸入治疗效果及安全性评价主要取决于到达肺部的药物剂量即“肺部沉积剂量”(Lung-deposited dose)。因此,准确量化肺部沉积剂量是实现从动物实验研究到临床转化的关键。

在动物实验中,研究人员通常使用和报告名义给药剂量,即雾化器、吸入器或注射器中加载的药物总量。然而,在递送过程中,药物不可避免的会因设备内滞留、呼出损失及上呼吸道沉积等因素造成大量损耗。因此,名义剂量难以准确反映治疗效应的有效剂量。该研究强调,在评价治疗效果特别是跨物种间比较时,科学界应侧重“肺部沉积剂量”这一关键参数,即真正沉积于肺组织、产生生物学效应的药物量。

目前肺部沉积剂量的测定方法主要包括光学成像、核医学成像以及化学分析方法等。这些方法为剂量评估提供了重要的技术支撑,但各自存在局限性。例如,成像技术往往受限于空间分辨率和定量精度;化学分析则常需要破坏组织,操作繁琐。简言之,准确测定并规范报告肺部沉积剂量,是实现从基础研究走向临床应用关键。

除剂量外,吸入药物在肺部的空间分布和靶向定位是决定疗效的又一关键因素。例如,疫苗开发需要关注其在气道上皮沉积以激活黏膜免疫,而抗纤维化药物则需靶向肺泡区域。该研究指出,结合组织透明化和光片显微镜技术以及人工智能工具,能精准地对肺支气管及肺泡中递送的药物进行空间量化,为评价吸入药物疗效与机制提供了技术手段。

总之,该研究强调应系统研究吸入药物的肺部沉积剂量和空间分布,不仅有助于准确评估药物疗效和安全性,也为新药研发及临床转化提供科学依据,从而推动精准呼吸医疗的发展。

国家纳米科学中心陈春英院士、德国亥姆霍兹慕尼黑中心杨林博士、韩廉勇博士为本文的共同通讯作者,杨林博士为论文第一作者。该研究工作得到了国家重点研发计划、新基石研究员项目、基础科学中心项目、国家自然科学基金以及欧盟“地平线2020”计划、亥姆霍兹人工智能(Helmholtz AI) HGF研究基金等项目的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s44222-025-00356-9