传统“存算分离”的冯诺依曼架构因存在“存储墙”与“功耗墙”等问题,难以满足人工智能、边缘AI等以数据为中心的应用场景对能效与算力的需求。仿生物脑的“神经形态计算”凭借其高能效和硬件层面的神经形态特性,成为一种新兴的计算范式。浮栅存储器由于具备工艺兼容性好、系统集成度高和可控性强等优势,是实现神经形态计算硬件基本单元的重要候选之一,但其单元存储状态数有限的问题制约了进一步发展。

针对该问题,王振兴团队近年来致力于高密度多比特浮栅存储器的研发。前期工作通过优化器件结构与状态编辑策略,在二维浮栅晶体管中实现了8比特状态的稳定存储(Nat. Commun. 2025,16,2649)。近期,团队进一步通过界面工程设计,成功将存储能力提升至11比特,相关成果发表于Nat. Commun. 2025,16,9268。

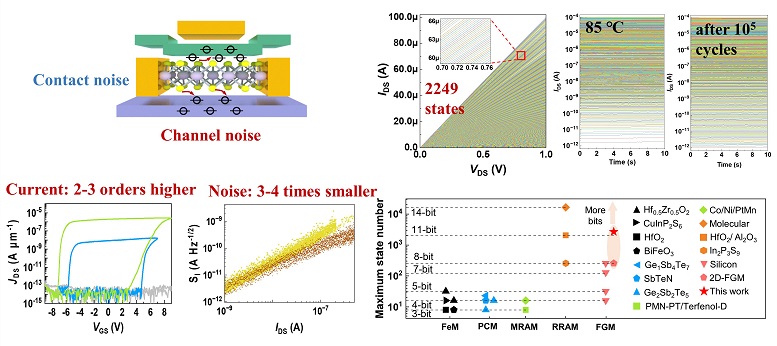

该突破主要得益于以下三方面的协同创新:(1)采用Bi/Au金属电极,有效降低MoS2晶体管的肖特基势垒高度,使其开态电流提高至100 µA,电流存储窗口扩大至108,同时电流噪声降至仪器检测极限;(2)开发双脉冲编辑方法,抑制缺陷态捕获电荷对存储状态稳定性的干扰;(3)利用栅注入模式,使重复擦写操作所产生的介电层缺陷态远离沟道区域,显著提升循环稳定性。

最终,研究团队在室温条件下实现了2249个(超过11比特)可清晰区分的电导状态,并具备长时稳定保持能力。状态切换速度可达230 ns,数据保持时间超过104 s,擦写循环寿命高于105次。即便经历105次擦写操作以及在85 °C高温环境中(行业标准测试环境),该器件仍可保持11比特的存储密度。这一成果刷新了浮栅/Flash类非易失存储器的性能纪录。

11比特二维浮栅存储器结构示意图、转移曲线、噪音及状态保持特性

河南省科学院半导体所王艳荣助理研究员和国家纳米中心蔡宇晨博士为论文共同第一作者,国家纳米科学中心王振兴研究员和王峰副研究员为通讯作者,武汉大学何军教授合作支持。该论文感谢国家自然科学基金、科技部重点专项、中国科学院青促会和河南省科学院等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64333-x