铁磁现象具有悠久的历史,但铁磁性的机理很长时间一直是个谜。1907年,外斯提出了一个铁磁性唯象理论:由于“分子场”的存在,可导致自发磁化和磁畴,但“分子场”的来源和本质却不清楚。1928年,海森堡利用量子力学解释了“分子场”: 来源于电子自旋间的交换作用,本质是电相互作用,使人们对铁磁性第一次有了清晰的物理图像。1966年,Mermin、Wagner指出铁磁性受到物体维度影响非常大:在一维、二维海森堡模型中,不存在铁磁或反铁磁长程序,这就是凝聚态物理中著名的Mermin-Wagner定理。2017年和2018年,美国和中国的科研人员发现由于磁各向异性,二维范德瓦尔斯晶体Cr2Ge2Te6、CrI3及Fe3GeTe2存在二维铁磁性。这就带来了一个有趣的问题:一维铁磁性存在吗?

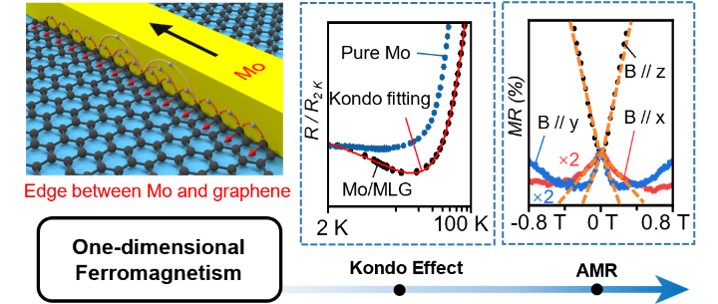

最近,国家纳米科学中心、北京大学、中国科学院物理研究所以及广东纳米科技创新院的科研人员合作,发现了单层石墨烯中存在超过室温的一维铁磁性,并从长程一维Ising模型给出了解释。他们发现,当一个金属钼条贯穿整个单层石墨烯时,钼条两个边与单层石墨烯形成2个独特的一维纳米结构。在单根钼条/石墨烯器件中,可观察到近藤效应以及线性V/W状各向异性磁阻,证明存在局域磁矩且磁矩之间具有铁磁关联,易磁化方向垂直于石墨烯边缘并且位于石墨烯面内。在两根平行钼条/石墨烯器件中,除了近藤效应以及各向异性磁阻,在2-300K温度下,还可以观察到自旋霍尔效应及逆自旋霍尔效应,外推的居里温度可以到达600K。这些结果明确证明了超过室温一维铁磁性存在,为碳基铁磁性的应用奠定了基础。

该成果以“One-dimensional ferromagnetism revealed by Kondo effect and linear V/W-shaped anisotropic magnetoresistance”为题,发表在《Nano Today》上。论文的共同第一作者是国家纳米科学中心博士生魏征和北京大学物理系博士生万雨豪。上述研究工作得到了中国科学院基础研究领域优秀青年团队和国家自然科学基金等项目支持。

图片说明:金属钼条沉积到单层石墨烯上后,钼条下方的石墨烯被刻蚀后,形成两条独特的一维纳米线(左)。纯金属钼条以及钼/石墨烯的电阻随温度特性,后者呈现近藤效应,说明存在磁矩(中)。钼/石墨烯的磁电阻呈现独特的线性V/W状磁阻,说明磁矩间出现铁磁耦合。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nantod.2025.102908